El personaje de este mes:

Nacido en 1863 en una pequeña granja del pueblo de Ådalsbruk en Løten, Noruega, Edvard Munch se convirtió en el autor de la segunda obra pictórica más famosa de la historia, justo después de La Gioconda de Leonardo Da Vinci.

Si el mes pasado hablamos del saxofonista Charlie Parker y lo describimos como un músico atormentado, este mes hablando de Munch también podríamos utilizar ese adjetivo. Con una dolencia mental que afectaba a su ánimo, problemas de alcoholismo y un pesimismo, inducido por su entorno y su experiencia vital, que arrastra desde su más tierna infancia. Y, sin embargo, un artista que conocía ese mecanismo alquímico del arte capaz de convertir el dolor en belleza.

El caso es que -¡no me preguntéis cómo!-, he conseguido poder charlar un ratito con él. Así pues, y esperando que lo disfruteis, ahí va el relato de mi encuentro con el creador de ‘El Grito‘.

La entrevista a Edvard Munch:

Me encuentro delante de una puerta cerrada, con una libreta en mi mano izquierda y un bolígrafo entre el índice y el pulgar de mi mano derecha; el cual hago repiquetear nerviosamente sobre mi pierna. En mi pecho hay una jauría de emociones peleando, y yo no dejo de sudar.

Reviso la nota que me ha dejado, que pone lo siguiente:

Querido Fran, colaborador de Realidad Bipolar:

Me complace que quiera entrevistarme pero he de confesarle que, debido a mi agudizada agorafobia, no me resulta demasiado placentero imaginarme saliendo de esta acolchada eternidad en la que me encuentro, aunque sea solo un rato, para celebrar nuestro encuentro.

Así pues, si a usted no le importa, quedemos en la eternidad. ¿A las 6:00pm, le va bien?

Le dejo abajo la información necesaria para llegar.

A su espera,

E. Munch.

Y, efectivamente, abajo estaba la dirección manuscrita; y aquí estoy. El reloj marca las 5:59pm. Respiro.

Sincronizo mis golpes a la enorme puerta negra con la llegada a mi reloj de las 6:00pm. La puerta se mueve ligeramente: está abierta. La empujo.

—¿Señor Munch? —digo, con una cierta timidez, sin atravesar el umbral.

Puedo ver un pasillo bastante largo, oscuro, que se tuerce al final a la derecha, en forma de ele. Las paredes están empapeladas con motivos, aunque tristes, florales, y a los lados se yerguen puertas más estrechas que la principal, pero también negras, todas ellas cerradas. Entonces adelanté mi pierna, en forma de zancada generosa, y aparecí dentro. El aire allí era pesado, pero agradable.

—¡Joven! Estoy al fondo del pasillo, girando a la derecha. ¡Pasa, pasa!

Me paralizó esa voz. Su forma de entonar era como un susurro alto. Producía esa sensación de secreto, de hablar al oído, incluso de decir pero casi sin decirlo, a un volumen lo suficientemente alto para que yo, desde el otro lado del pasillo, pudiese escucharlo nítidamente. Cuánto misterio se intuía en su inflexión.

Cuando traspasé la puerta, al fondo del pasillo pude ver una habitación de madera: tanto el suelo, como las paredes y el techo. Del suelo ascendían un ejército de caballetes, con lienzos encima, la mayoría de ellos tapados con una sábana blanca. Había manchas de pintura por el suelo, como pegotes; al igual que en la madera de los caballetes, y en las telas que los tapaban. Al fondo, estaba él, sentado frente a un lienzo, mirándome y haciendo un ademán con su mano para que me acercara. Para ello tuve que sortear un gran lienzo que reconocí como una versión de su cuadro Amor y dolor, y recordé que al final de su vida, Edvard, había decidido rebautizar con el nombre ‘Vampiro‘.

—Hola, siéntese donde más cómodo le parezca.

Miré a un lado y a otro, y finalmente me decidí por un pequeño banquito azul. Estaba en la ventana que tenía Edvard al lado, a la misma altura del marco inferior de la misma; y allí me senté haciendo crujir las patitas azules que lo mantenían en pie.

Una vez sentado presté atención al lienzo en el que estaba pintando el señor Munch y vi unos trazos que en un primer vistazo no había podido desentrañar, sin embargo, desde allí pude intuir que lo que estaba pintando era justamente la esquina de la habitación donde estaba la ventana, el banquito azul y, ahora, yo.

—¡Oh! Perdone, ¿le molesto aquí? No sabía que…

—No. —me interrumpió—. No se preocupe, no me molesta lo más mínimo. —sonrió y movió el lienzo hacia sí—. ¿Empezamos?

—Bueno… —traté de concentrarme. Sobre todo, no quería que los nervios me hiciesen parecer demasiado estúpido. Solo lo justo—. Muchísimas gracias por invitarme, señor Münch. Pero… ¿Esto…? ¿Esta es su casa? O, ¿dónde estamos?

Levantó la cabeza y posó sus ojos sobre mí. Su sonrisa no era falsa, pero tampoco era real del todo; era honesta. Si me apuran, me pareció intuir que la usaba un poco a modo de pantalla, tal vez para ocultar cosas menos agradables. Pero creo que no por querer ocultar la verdad; mas bien parecía que se estaba esforzando mucho para transmitirme algo agradable. En fin, o así lo sentí yo.

—Gracias a usted por venir a verme aquí, que no es mi casa, si no el lugar donde me siento a gusto. —se frotó el mentón, pensativo—. Es difícil de explicar la eternidad, no creo que se pueda llegar a entender hasta que uno no forma parte de ella… —dijo finalmente, pero como hablando para sí mismo.

—¿Esto es la eternidad? —dije, y él sonrió levemente.

—No. Esto es mi eternidad; cada uno tiene la suya. —dijo, y comenzó a pintar—. Pregúnteme algo, venga.

—Vale… ¿Por qué pintaba…pinta, por qué pinta, señor Munch?

—Pinto porque puedo. ¿O se refiere a por qué la pintura y no otra cosa cualquiera?

—Sí, eso quería decir. —mentí.

—Bueno, la pintura, los pinceles, una tela blanca y unas cuñas de madera eran gastos asumibles para un chico pobre y enfermizo como yo. Supongo que podría haber sido pintor o escritor, pero escribir no me parecía tan gratificante.

—Ha dicho que era un chico pobre y enfermizo —carraspeé y me miró—. ¿Me puede contar un poco cómo fue su vida hasta empezar a ser un pintor reconocido?

—Claro, ¿tiene usted prisa?

—Eh… No, ¿y usted?

Edvard miró a su alrededor y luego volvió a posar su mirada sobre mis ojos.

—Aquí no existe la prisa. Bien —apoyó el pincel en un mueble de madera que estaba al lado del lienzo, todo él manchado de diferentes colores, giró su banqueta y se acomodó sentado frente a mí—. No tengo ningún recuerdo primario que no implique haber sentido miedo. Es probable que ya haya nacido con miedo a la muerte —Edvard sonrió amargamente.

»Mi padre era un católico ortodoxo además de un fanático de los textos de Edgard Allan Poe. Y le gustaba venir a mi cuarto antes de dormir y leerme algo macabro; tanto de la mitología cristiana como de la mitología terrorífica creada por Poe. Para rematar, me amenazaba con un demonio que vendría a por mí si no me dormía en ese preciso instante. ¿Imagina usted la presión y el miedo?

Yo asentí levemente, mientras pensaba en lo ameno que, de repente, me resultaba el cuento de los tres cerditos.

—Por lo tanto, era un niño con miedo a dormir, a despertarme, a comer, a ayunar, a salir, a quedarme y, sobre todo, a la muerte en todas sus formas. Algunas de sus formas, por cierto, llegaron implacablemente cuando cumplí los 5 años: llevándose a mi madre y a mi hermana querida. Los médicos dijeron tuberculosis, y a mí eso me pareció un eufemismo para llamar al cuervo esquelético de la muerte. Mi padre, después de eso, además de asegurarse de hacerme acumular el suficiente miedo dentro antes de dormir, también se aseguró de acumular dentro de él el suficiente alcohol antes de dormirse. ¿Me va siguiendo?

—Ehm, sí, sí. Imagino que usted estaba atemorizado a todas horas —pensé un instante—. Me pregunto si hubo algo en esa época que aliviase su pesar…

—Creo que aquí llegamos al tema interesante, joven. Había algo: la pintura.

—Entiendo. ¿Qué fue lo primero que pintó?

Edvard recuperó sus pinceles del mueblecito y continuó pintando. Desgraciadamente, desde mi banquito azul de la ventana, no podía ver nada de la superficie de aquel lienzo.

—Lo primero que pinté fue mi dolor más acuciante: la muerte de mi hermana querida.

—Ah, sí. Le llamó ‘La niña enferma’, ¿correcto?

—Sí, así es. —dijo

—¿Sabe que ese cuadro se consideró, tiempo después, el inicio del ‘expresionismo’?

Edvard puso un semblante muy serio un instante y, luego, se echó a reír. Carcajadas de Edvard Munch que llenaron la habitación mientras yo no sabía muy bien cómo reaccionar, así que decidí sonreír y asentir levemente la cabeza.

—Me alegro —dijo, finalmente—. Fue el inicio de mi expresionismo particular, también. Así que me alegra enormemente que fuese inspirador para otros artistas. Pero me ha hecho gracia, pues cuando hice una exposición con ese cuadro en Berlín me la clausuraron. Los críticos dijeron que solo eran bocetos y de muy mal gusto. Fue divertido —se echó a reír.

—¿No le afectaron esas críticas?

—No, no, no. Me resultó divertido como algo tan inocente como la pintura creaba tal revuelo. Mi respuesta a esas críticas fue: «No pinto lo que veo, pinto lo que siento». Y seguí pintando, porque me tocó ser artista y es lo que tenía que hacer.

—¿Le tocó ser artista?

—Sí, creo honestamente que nací para ello. Sufrir mucho y expresar el sufrimiento en los cuadros fue mi misión; espero haberla hecho bien…

El tono con el que había expresado esa última frase fue de una absoluta humildad; el mismo que diría un fontanero después de arreglarte la tubería del baño. «Espero haber hecho mis obras de arte bien, si no queda satisfecho la garantía le cubre otra genialidad» pensé, y me reí.

—¿No me creé? —dijo Edvard.

Dejé de reír y le miré a los ojos.

—Claro, sí, claro que le creo. Pero me parece una actitud sorprendente —hice una pausa por si él decía algo, pero siguió pintando—. Quiero decir, ¿no hubiese preferido no ser artista y no sufrir?

—No funciona así, me temo. El caso es que mi vida fue un tormento desde la cuna y, en esa situación inevitable, más me valía ser artista.

—Comprendo —contesté honestamente—. ¿Le ayudaron sus otros hermanos?

—Sí, de hecho, sí. Mi hermana pequeña, Laura Catherine, fue mi principal apoyo al principio. Ella me transmitió su absoluta confianza en mi arte antes de que yo le diese el más mínimo valor, y me hizo sentir lo suficientemente confiado para decidir dedicarme a ello por completo. Desgraciadamente, al poco tiempo, comenzó a padecer un trastorno esquizoafectivo que hizo su vida muy compleja, y la mantuvo casi siempre en hospitales.

—¿Y su otro hermano? ¿Cómo se llamaba… Peter Andreas?

—Sí, así es. Mi hermano Peter tal vez fue el mas feliz de todos. Incluso llegó a casarse con mucha alegría y amor. Pero un mes después de casarse murió dolorosamente de neumonía.

—Lo siento…

—No se disculpe. Pero, ¿entiende ahora por qué, para mí, la vida es una concatenación de sufrimientos? —levantó una ceja, y continuó—. No me malinterprete. Mi tormento no fue solo mío, fue el tormento que recorría transversalmente a una época. Mi misión fue expresarlo, dejarlo documentado en telas enmarcadas.

—¿Es por eso que pintó su autorretrato en el infierno? —continuó Charlie.

—Sí. Creo que ya le he dicho que no pinto lo que veo sino lo que siento —me dijeron, él y su amarga sonrisa.

—Me gustaría confesarle algo, señor Munch. ¿Le importa?

—Adelante, cuénteme lo que quiera.

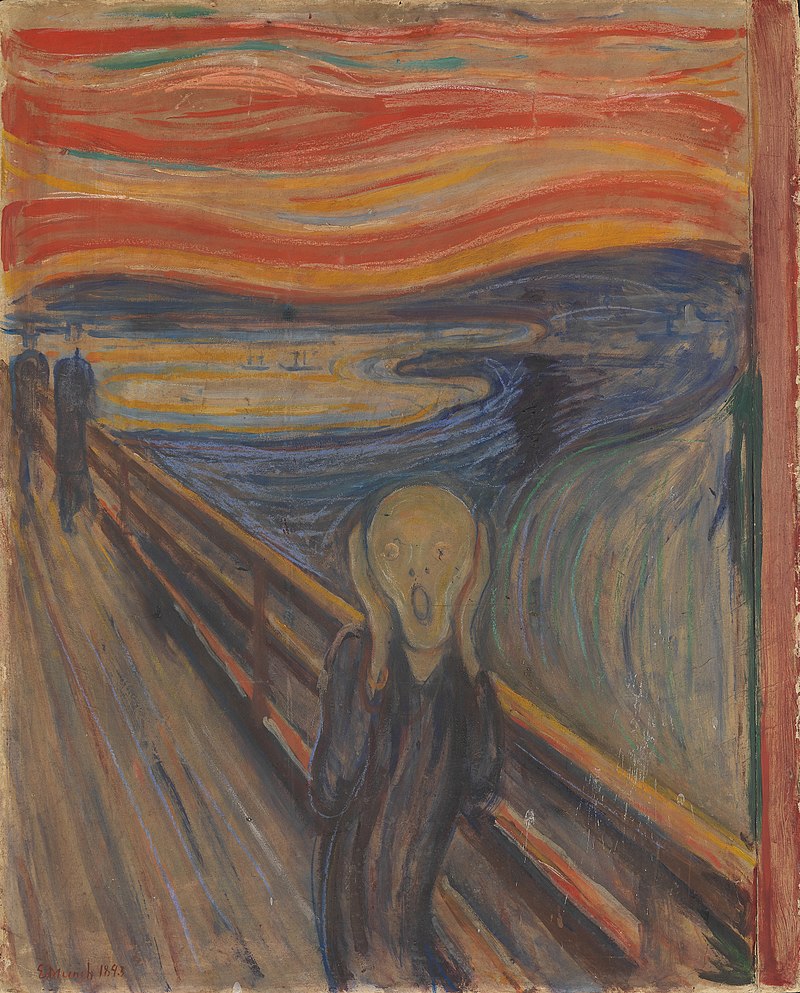

—Yo, en mi adolescencia, he sufrido un brote psicótico. ¿Sabe? Resulta que su cuadro, al que usted llamó ‘El grito en la naturaleza’, es la expresión gráfica más fidedigna que he encontrado con respecto a aquel acontecimiento de mi vida.

Edvard dejó de pintar y me miró con curiosidad, asintiendo levemente.

—A lo que quiero llegar es a preguntarle si, esta amigable relación entre su cuadro y mi recuerdo, se debe a mi subjetividad y a lo ambiguo del propio arte, o usted estaba expresando realmente algo similar a lo que yo había vivido. ¿Sufrió un brote psicótico?

—Sí, posiblemente aquella experiencia, de darse en su tiempo, se le hubiese llamado así.

—Entiendo.

—Mi hermana los tuvo y fue ingresada. Mi padre, además de un fanático y alcohólico, también tuvo una serie de delirios neuróticos. Y yo también. Pero yo decidí no ser tratado de ellos. Decidí que me sucedieran, y expresarlos. Se me puede juzgar por ello, pero fue una decisión consciente y asumí todas las consecuencias —dijo, y antes de que yo pudiese hablar, continuó.

»En cuanto al cuadro, sucedió que caminaba por la carretera con dos amigos. El sol se ponía. El cielo se volvió rojo sangriento. Y sentí una bocanada de melancolía, me quedé paralizado, fatalmente cansado. Sobre el fiordo azul y negro y la ciudad colgaron sangre y lenguas de fuego. Mis amigos siguieron caminando, me quedé atrás temblando de ansiedad, sentí el gran grito en la naturaleza.

—Entonces es usted el sujeto que grita en el cuadro.

—Sí y no. Yo soy el sujeto del cuadro pero, ¿que grita? ¿Lo habéis entendido así?

Me quedé pensando un instante recordando como acababa de describir aquel día… «…sentí el gran grito en la naturaleza». Lo entendí, y abrí los ojos.

—Veo que lo ha entendido —dijo Edvard al advertir mi expresión—. No estoy gritando, estoy tapando mis oídos, angustiado por el horror que me produce el grito que se oye en la naturaleza.

—¿Le ayudó pintarlo para rebajar su angustia?

—Sin duda. Me engañaría a mí mismo si dijese que solo pintaba por reflejar el sufrimiento; también pintaba por aliviarlo en mí. Si no lo hubiese hecho así, no hubiese soportado la vida durante tanto tiempo.

—Gracias Edvard.

Edvard levantó las cejas y los hombros en un gesto humilde, y me dijo:

—No hubo ningún mérito en lo que he hecho. Tampoco tuve otra opción.

Miré mi reloj y ví que llevaba parado en las 6:00pm desde que había entrado allí. Le di unos golpecitos con el dedo y miré al señor Munch.

—Oiga, ¿tiene hora? Se me ha parado…

—¿Hora? ¿En la eternidad? —dijo y se levantó riendo—. No, muchacho, no tengo hora, ni dia, ni mes, ni año. Ni siquiera siglo, aquí no hay de eso.

—Entonces, cuando salga, ¿qué hora…? —dije, confundido.

—Cuando salga saldrá a la hora que entró, como si no hubiese estado. De hecho, no ha estado. Y es una pena, porque si hubiese estado le regalaría esto —dijo señalando al lienzo que había pintado mientras charlabamos.

Me levanté para ponerme a su lado y verlo. No puedo describir la precisión con la que Edvard Munch había expresado, en manchurrones de colores vivos, todos y cada uno de los temores de mi existencia. Y, lejos de removerme, me llenó el pecho. ¡Qué belleza tan grande había en mi dolor!

—Es… Esto es…

—Quería que lo vieras antes de irte.

—¿Puedo tocarlo?

—No lo sé —sonrió—. ¿Puedes?

Acerqué mi mano al lienzo y, justo cuando iba a tocarlo, se convirtió en la puerta cerrada del principio. Yo tenía mi bolígrafo en la mano que la tocaba, y en mi mano izquierda mi libreta con el texto que acabáis de leer.

Miré el reloj: las 6.00pm.